📉 「増資」って聞くと、株価が下がりそうでドキッとしませんか?

企業が成長するには、新しい資金が必要です。

銀行から借りる方法もありますが、投資家から直接お金を集める 「エクイティファイナンス(株式発行による資金調達)」 という手段もあります。

ただし!

「新株を出す」と聞いたとき、多くの株主が気にするのが——

👉 株価は下がるの?

特に「公募増資」や「第三者割当増資」は、既存株主にとって「裏切り」のように感じられることも。

この記事では、株式発行による資金調達の代表的な方法である公募増資と第三者割当増資について、

- 仕組みはどうなっているのか

- 株価にどんな影響があるのか

- 投資家はどう見ればいいのか

を初心者向けにわかりやすく解説します。

※ 公募増資・第三者割当増資は

「内容次第で買いにも売りにもなるイベント」です。

増資は怖いイベントではありません。

「何のために、いくらで、誰に出したのか」

ここを見るだけで、

増資は“避けるもの”から

“企業の本気度を測る材料”に変わります。

※ なお、増資とよく混同される

「新株予約権」については、

仕組みと考え方を別記事で整理しています。

👉 新株予約権=悪ではない?株価が下がると言われる本当の理由を初心者向けに解説【保存版】

1. 公募増資(Public Offering)とは?

公募増資とは、上場企業が不特定多数の投資家を対象に、新たに株式を発行して資金を調達する方法です。 文字通り「一般に広く募集する」ため、個人投資家から機関投資家まで、誰もが新株を申し込むことができます。

- メリットとデメリット

- ✅メリット: 一度に多額の資金を調達できること、そして株主構成が分散されることで、特定の株主による支配を防ぐことができます。

- ⚠️デメリット: 公募増資は手続きが複雑で、時間やコストがかかります。また、発行済み株式数が増えるため、既存の株主が持つ1株あたりの価値が希薄化してしまうという影響があります。

- 具体的な流れ

- 取締役会決議: 増資の目的や規模を決定します。

- 有価証券届出書の提出: 増資の詳細を記した書類を財務局に提出します。

- ブックビルディング方式: 投資家の需要を探り、公募価格を決定します。

- 発行、払い込み: 決定した価格で投資家が新株を購入し、資金が払い込まれます。

第三者割当増資(Third-Party Allotment)とは?

「第三者割当増資」とは、その名のとおり 特定の第三者に新株を割り当てる 増資の方法です。

例えば、取引先の会社、金融機関、あるいは特定の投資家など。

公募増資が「みんなにどうぞ!」なのに対して、こちらは「あなたにだけ!」という限定版です。

- メリットとデメリット

- ✅メリット: 手続きが比較的簡便で、短期間で資金を調達できます。また、特定の企業を割当先にすることで、資本提携や業務提携といった戦略的な関係を構築できる点も大きな魅力です。

- ⚠️デメリット: 新株が特定の株主に集中するため、株主構成が大きく変化し、既存の株主の議決権比率が低下する可能性があります。また、株主の平等原則が損なわれると見なされ、既存株主の反対に遭うリスクもあります。

- 具体的な流れ

- 取締役会決議: 割当先や発行価格、増資の目的などを決定します。

- 有価証券届出書の提出: 一定の条件を満たす場合、提出が必要です。

- 割当、払い込み: 決定した条件で、指定された第三者が新株を購入し、資金が払い込まれます。

公募増資と第三者割当増資の比較

両者の違いを理解するために、いくつかの項目で比較してみましょう。

- 資金調達の対象:

- 公募増資: 不特定多数の投資家

- 第三者割当増資: 特定の第三者

- 手続きの複雑さ:

- 公募増資: 煩雑

- 第三者割当増資: 比較的簡便

- 株主構成への影響:

- 公募増資: 株主が分散する

- 第三者割当増資: 特定の株主に集中する

| 比較項目 | 公募増資 | 第三者割当増資 |

|---|---|---|

| 資金調達の対象 | 不特定多数の投資家(広く募集) | 特定の第三者(取引先・金融機関など) |

| 手続きの複雑さ | 煩雑(時間とコストがかかる) | 比較的シンプルでスピーディー |

| 株主構成への影響 | 株主が分散しやすい | 特定株主に集中しやすい |

なぜ企業は株価が下がる可能性のある増資を選ぶのか?

企業が増資を発表すると、株価が下落するケースは少なくありません。

新株発行で株式数が増えると、1株あたりの利益(EPS=Earnings Per Share) が希薄化し、投資家は「自分の株の価値が薄まる」と感じやすくなるからです。

その結果、売りが出て株価が一時的に下がることもあります。

それでも企業が増資を選ぶのは、資金調達の必要性が最優先だからです。

✅ 資金調達の必要性が最優先

- 銀行借入(デットファイナンス)には返済義務がある

- 増資(エクイティファイナンス)は返済不要で、財務の柔軟性が高まる

- 研究開発・M&A・新規事業など、リスクを伴う成長投資には自己資本の強化が不可欠

✅ 財務体質の改善と信用力向上

- 自己資本比率が高まることで、格付けや金融機関からの評価が向上

- 長期的には株価上昇につながる可能性もある(ただしIR戦略が鍵)

✅ 第三者割当による戦略的提携

- 特定企業との資本提携や買収防衛策として活用されることもある

- たとえば敵対的買収を避けるため、友好的な企業に株式を割り当てるケースも

企業にとって増資は、短期的な株価下落を受け入れてでも、中長期の企業価値向上を目指す戦略的な選択です。

だから「株価が下がった=失敗」とは限りません。

投資家としては、増資の目的や資金使途、企業の成長戦略を冷静に見極める視点が求められます。

ここまでで、

「なぜ増資=株価下落と言われやすいのか」は整理できたはずです。

ただし、

株価が下がる仕組みは増資だけではありません。

同じく「株式数が増える」イベントとして、

見落とされがちなものに新株予約権があります。

株価と増資のタイミング:好調な時ほど増資される?

企業が増資を行うタイミングには、実は株価の水準が大きく関係しています。

業績が好調で株価が高いときほど、増資が行われやすい傾向があります。

その理由は、企業の経営陣と証券会社の双方にとって合理的だからです。

✅ 効率的な資金調達

株価が高ければ、同じ金額の資金を調達するために必要な新株の発行枚数を少なくできます。

これにより、既存株主の希薄化リスクを最小限に抑えつつ、効率よく資金を確保できます。

✅ 増資成功率の向上

株価が好調な企業は、市場からの評価が高く、投資家も将来性に期待しやすい状態です。

証券会社も新株を売りやすくなり、増資がスムーズに成立する可能性が高まります。

✅ 証券会社の収益機会

増資の引き受けや販売を担当する証券会社は、手数料によって収益を得ます。

株価が高い時期は増資規模も大きくなりやすく、証券会社にとっても収益チャンスが広がるため、企業に対して「今のうちに増資を」と提案する動機が生まれます。

💡株価が好調なタイミングでの増資は、

企業・証券会社・市場の三者にとって 合理的な“ベストタイミング” となるのです。

増資発表後の株価の動き:短期と長期の視点

増資は株価に大きな影響を与えます。

特に投資家が気になるのは、「増資が発表された後、株価はどう動くのか?」という点でしょう。

📉 短期的な株価下落の可能性

増資によって新たに株式が発行されると、市場に出回る株式の数が増えます。

会社の価値そのものは変わらない場合、1株あたりの価値が薄まることになります(株式の希薄化)。

株価下落につながる理由は主に2つです。

1️⃣需給の悪化

新株が市場に出回ることで、一時的に需要を上回り株価が下がりやすくなる

2️⃣1株あたりの利益・配当の減少

新株が加わることで企業利益を分け合う対象が増え、EPS(1株あたり利益)が減少

→ 配当金も減る懸念が生じる

📈 長期的な株価回復の可能性

短期的なデメリットがある一方で、増資には中長期的な成長メリットがあります。

投資家は、増資で得た資金の使い道を評価し、将来的な成長が見込めれば株価上昇を期待できます。

企業のメリット

- 返済不要の資金調達: 株式の発行による資金調達は、借入金と異なり返済義務や利息の支払いが生じません。これにより、資金繰りが安定し、経営基盤が強化されます。

- 財務体質の改善: 自己資本比率が高まり、貸借対照表上の健全性が増します。これにより、金融機関からの信用度が向上し、今後の融資も受けやすくなります。

- 成長投資の原資: 新規事業の立ち上げ、設備投資、M&A(合併・買収)など、企業の成長を加速させるための大規模な投資資金を確保できます。

株主のメリット

- 財務健全化によるリスク低減: 増資による財務基盤の強化は、企業の倒産リスクを減らし、安定した経営を可能にします。これは、長期的に株式を保有する株主にとって大きな安心材料となります。

- 企業の成長に伴う株価の上昇: 増資によって得た資金が将来の成長につながり、企業の業績が向上すれば、長期的に株価が上昇する可能性があります。これにより、短期間で手放す人が増えて株価が下がるという悪循環を避けられます。

ここから先は、

「増資をどう判断するか」の実践編です。

判断の軸はシンプルで、

株式数が増えるイベント全体に共通します。

・何のために

・いくらで

・誰に出したのか

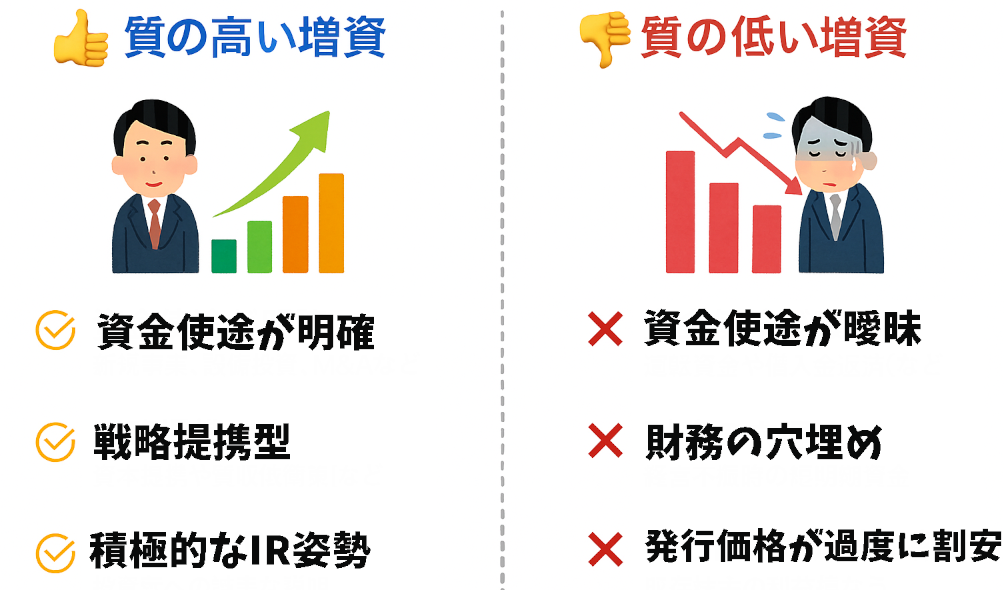

投資家にとって「質の高い増資」と「質の低い増資」とは?

増資は企業の資金調達手段のひとつですが、その“中身”によって株主への影響は大きく異なります。

単に「増資=希薄化=悪」と捉えるのではなく、資金の使途・企業の成長戦略・IR姿勢を見極めることで、“意味のある増資”かどうかを判断できます。

✅質の高い増資(ポジティブな増資)

これは、明確な成長戦略に基づいて行われる増資です。

- 資金使途が明確: 新規事業への投資、将来の収益を大きく伸ばすための設備投資、戦略的なM&Aなど、具体的に何に資金を使うかが投資家に明示されます。

- 戦略提携型:第三者割当による資本提携や買収防衛など、企業価値向上に直結する施策

- IR姿勢が積極的: 企業は増資の目的と将来のビジョンを丁寧に説明し、投資家の理解と共感を求めます。

👉 こうした増資は、一時的な株価下落があっても、中長期的には株主にとってメリットとなる可能性が高いです。

❌ 質の低い増資:延命策・希薄化だけの増資

これは、明確な成長戦略がないまま行われる増資です。

- 資金使途が曖昧: 「運転資金」や「借入金返済」など、具体的な成長につながる内容が乏しい場合があります。

- 財務の穴埋め: 経営不振で資金繰りが悪化した企業が、一時的な財務の立て直しのために行う増資です。

- 発行価格が過度に割安:既存株主の利益を損なうような価格設定

👉 こうした増資は、株価の長期低迷につながるリスクがあり、既存株主にとっては“損失イベント”になりかねません。

🧭 結論:増資は“企業の本気度”を見抜く試金石

結論として、投資家としてみるべきポイントは、資金が未来の成長のために使われるのか、それとも過去の失敗を補うために使われるのかを慎重に見極めること。

資金使途・成長戦略・発行価格・提携先などを総合的に判断することで、「買うべき増資」か「避けるべき増資」かが見えてきます。

新田ゼラチンの公募増資で被弾した話

株を長くやっていると、いろんな“〇〇ショック”に遭遇する。

そして僕にとって忘れられないのが、新田ゼラチンの公募増資ショック😱

これはもう、完全に“個人的ショック”だけど(笑)

株価急騰からの増資発表

新田ゼラチンは2011年12月に上場。

スタートは正直イマイチだったけど、1年半ほどで株価は急騰。

2013年5月には上場来高値1,820円をつけ、まさに“イケイケ銘柄”だった。

僕も飛び乗り、「これは長期で持てるやつだ」と思っていた矢先――

2013年7月10日、公募増資の発表。

株価は当然のように下落

発表された増資は、設備投資を目的としたもので、最大約29億円・276万株の大規模な公募増資。

発行価格は1,256円。市場価格より割引されていたとはいえ、規模がデカすぎた。

「長期的には株価は戻るんじゃないか」と言われていたけど、現実は甘くなかった。

その後、株価はズルズルと下落の一途。

2025年現在でも、発行価格を一度も回復していない。

今思えば、増資されやすい条件が揃っていた

今になって思う。

あの頃、証券会社が「ゼラチンさん、今のうちに増資しときましょうぜ」とささやいていたんじゃないか――そんな妄想をしてしまう🤣

でも実際、株価が高騰しているタイミングでの増資提案は、証券業界ではよくある話。

企業にとっては効率的な資金調達ができるし、証券会社にとっても手数料収益のチャンス。

つまり、“増資されやすい条件”が揃っていたのは間違いない😩

唯一の救いと、残るトラウマ

唯一の救いは、株主優待と配当が継続していたこと。

途中から長期保有の優待が少しだけアップしたのも、ほんのわずかな慰めだった😭

でもこの経験以来、高値更新している銘柄を買うのに躊躇するようになった。

「このタイミングで増資されたらどうしよう」――そんなトラウマをしっかりもらってしまった(笑)

増資を理解できたら、

次は「新株予約権」との違いを整理しておきましょう。

どちらも株式数が増える仕組みですが、

株価への影響や判断ポイントは大きく異なります。

まとめ:増資と投資家

増資は、企業にとって将来の成長を支える重要な資金調達手段です。

設備投資、新規事業、財務改善など、企業価値を高めるための一手として活用されることも多く、決して“悪”ではありません。

しかし、投資家にとっては、増資発表後の短期的な株価下落リスクと、長期的な企業価値向上の可能性を冷静に見極める必要があります。

投資家が意識すべきポイント

- 増資の目的は何か?(成長投資か、延命策か)

- 調達した資金はどこに使われるのか?

- 発行価格は妥当か?既存株主の利益が損なわれていないか?

- IR資料は誠実か?納得感を得られる説明があるか?

増資は怖いイベントではありません。

「何のために、いくらで、誰に出したのか」

ここを見るだけで、

増資は“避けるもの”から

“企業の本気度を測る材料”に変わります。

コメント