日経平均は上がっている。

ニュースでも「日本株高」と言っている。

なのに――

自分が持っている日経225連動ETFが、なぜか思ったほど動かない。

「連動するはずじゃなかった?」

それは、あなたの勘違いではありません。

特にメジャーSQ前後では、

裏で「裁定取引」という仕組みが働き、

日経平均とETFの価格にズレが生じることがあります。

この記事では、

なぜETFが日経平均と連動しないことがあるのか、

裁定取引とメジャーSQの関係を初心者向けに解説します。

結論|ETFが日経平均と連動しない理由

ETFが日経平均株価と完全には連動しない最大の理由は、

裁定取引とメジャーSQによって生じる一時的な需給のズレです。

これは市場の異常やETFの欠陥ではありません。

むしろ、市場が正常に機能している証拠でもあります。

日経225先物とETF(現物市場)は、

それぞれ参加している投資家や取引のタイミングが異なります。

特にメジャーSQ前後では、

機関投資家による大規模な裁定取引が集中し、

先物と現物のバランスが一時的に崩れやすくなります。

その結果、

- 日経平均は上がっているのにETFが伸びない

- 寄り付きや引けで急に値が飛ぶ

- チャートが不自然に見える

といった現象が起こります。

重要なのは、

個人投資家がこのズレを「利用しよう」としないことです。

裁定取引は超高速・大口資金が前提であり、

個人が太刀打ちできる世界ではありません。

私たちが取るべき行動はシンプルです。

- メジャーSQ前後は指数系ETFの短期売買を避ける

- 寄り付き・引けの値動きを過信しない

- 「連動しない=失敗」と早合点しない

この前提を持つだけで、

不要な売買とストレスは確実に減ります。

裁定取引とは?ETFと日経平均のズレを生む仕組み

日経平均とETFの間に生じる価格のズレ。

その正体が、裁定取引(サヤ取り)です。

裁定取引の考え方自体は、実はとてもシンプルです。

本来は同じ価値を持つはずの2つの金融商品に

一時的な価格差が生じた瞬間を狙い、

割高な方を売り、割安な方を買います。

ここでは、日経225を例にしながら、

なぜETFと日経平均がズレるのかを見ていきましょう。

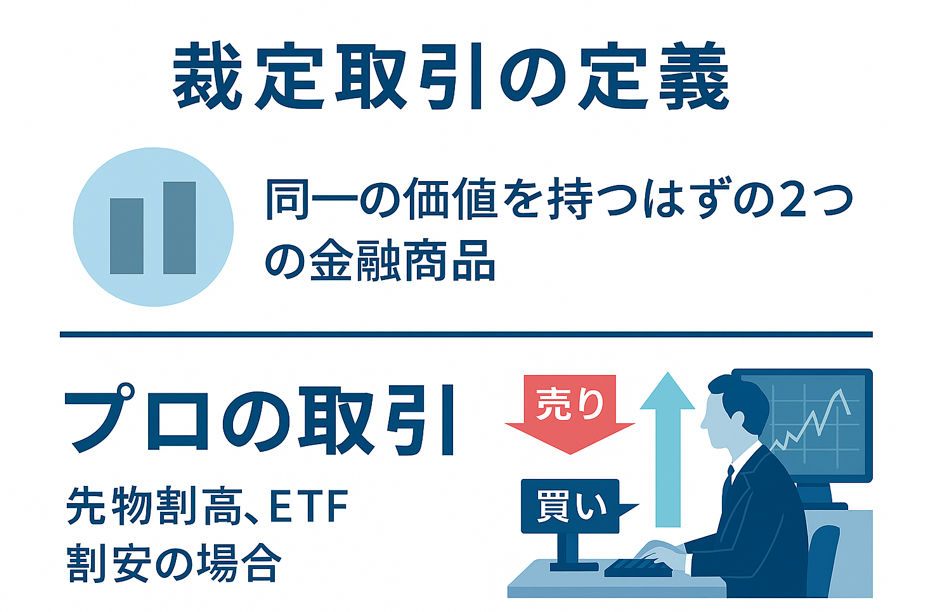

裁定取引の定義|「同じ価値のズレ」を一瞬で抜く取引

裁定取引(サヤ取り)とは、

本来は同じ価値を持つはずの2つの金融商品に生じた、

一時的な価格差(歪み)を狙う取引です。

やることはシンプルで、

- 割高な方を売る

- 割安な方を買う

この2つを同時に行うことで、

価格差をほぼリスクなく利益として確定させます。

ただし、この「歪み」はごく一瞬で消えます。

そのため、実際の裁定取引は

人間ではなく、超高速のアルゴリズム取引によって行われています。

日経225の例|なぜ先物とETFはズレるのか

裁定取引の代表例が、

**日経225先物とETF(または現物株)**の関係です。

理論上、

日経225先物と日経225連動ETFは

同じ値動きをするはずです。

しかし現実には、

- 先物市場

- 現物(ETF)市場

で参加している投資家や需給が異なるため、

ごくわずかな価格差が生じることがあります。

たとえば、

海外の機関投資家が日本株全体をまとめて買いたい場合、

個別株ではなく日経225先物に一斉に買い注文を入れます。

その結果、

- 先物だけが一時的に買われる

- 先物価格が割高になる

といったズレが発生します。

プロの取引|価格差が生まれた瞬間に起きていること

このズレが生じた瞬間、

機関投資家は超高速のコンピューターを使って、

次の取引を同時に実行します。

- 先物が割高・ETFが割安

→ 先物を売り、ETFを買う - 先物が割安・ETFが割高

→ 先物を買い、ETFを売る

この売買が一斉に行われることで、

- 価格の歪みはすぐに解消され

- 市場は理論値に近づき

その差額が、

ほぼリスクなく利益として確定します。

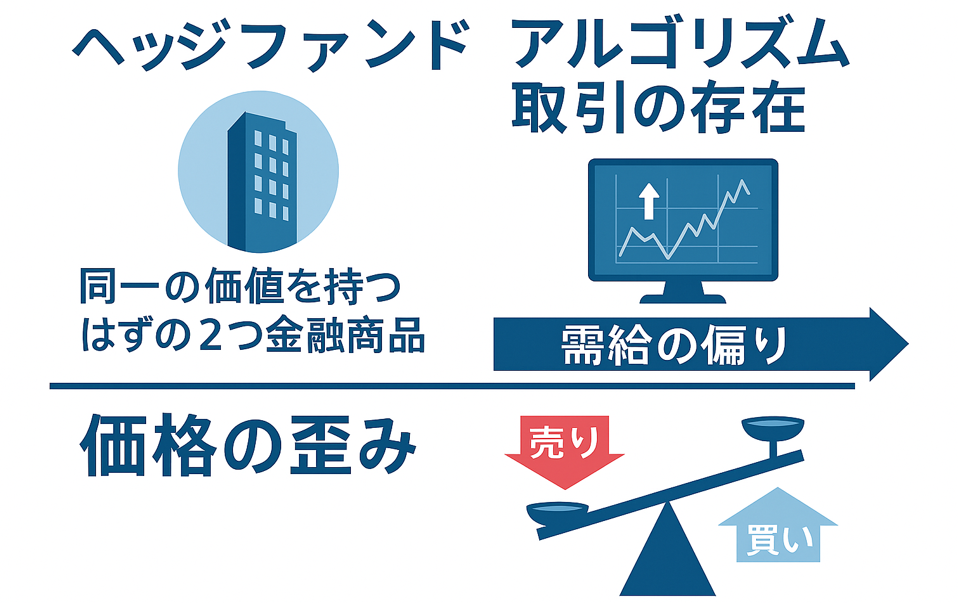

なぜ価格の歪みは生まれるのか?|2つの原因

日経225先物とETFは、

理論上は同じ価値で動くはずです。

それでも現実には、

ごく短い時間、価格がズレることがあります。

その原因は、大きく分けて2つあります。

原因① 需給の偏り|先物市場に注文が集中する

価格の歪みが生まれる最大の理由は、

市場ごとの需給の偏りです。

たとえば、

海外のヘッジファンドが日本株全体をまとめて買いたい場合、

個別株を一銘柄ずつ買うよりも、

日経225先物を一気に大量に買う方が効率的です。

その結果、

- 先物市場にだけ買い注文が集中する

- 先物価格が一時的に割高になる

といった現象が起こります。

この時点では、

ETFや現物株の価格はまだ追いついていません。

ここに、一瞬の価格差(歪み)が生まれます。

原因② アルゴリズム取引|歪みは一瞬で消える

こうした価格のズレは、

人間の目や手作業では捉えられません。

現在の市場では、

コンピューターが自動で売買を行う

アルゴリズム取引が主流です。

裁定取引を専門に行うアルゴリズムは、

- ミリ秒単位で価格差を発見し

- 割高・割安を瞬時に判断し

- 売買を同時に実行します

その結果、

- 価格の歪みはすぐに解消され

- 市場は理論値に近づいていきます

つまり、

歪みは「異常」ではなく、正常な調整過程なのです。

裁定取引の影響が最も顕著に表れるのが、SQ前後の相場です。

とくに「なぜこの価格で決まったのか分からない」と感じる場合、

その多くは幻のSQと呼ばれる現象が関係しています。

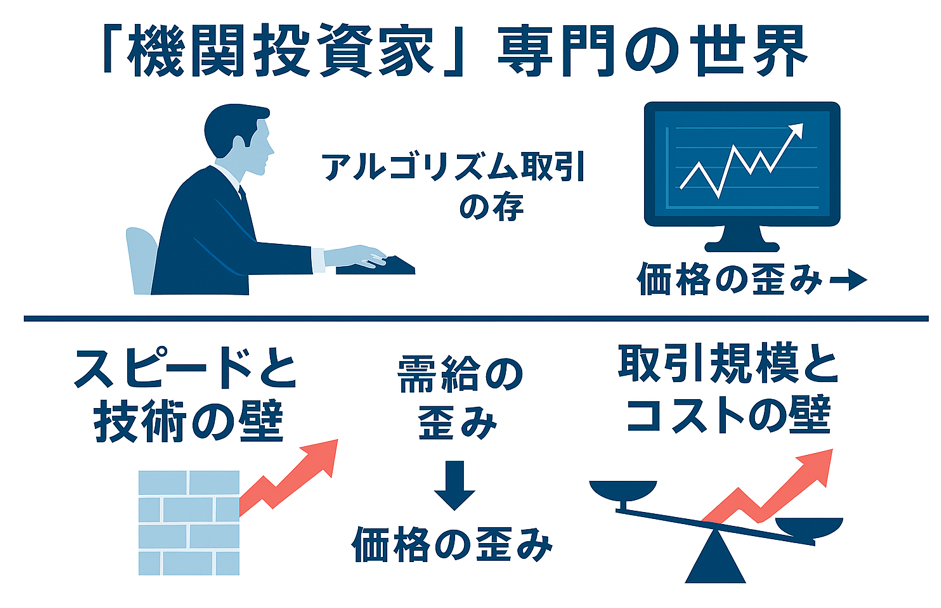

なぜ「機関投資家」専門の世界なのか?

裁定取引が個人投資家にとって縁遠いのは、

超えられない2つの壁が存在するからです。

それが、

- スピードと技術の壁

- 取引規模とコストの壁

です。

壁①|スピードと技術の壁【勝負はミリ秒】

裁定取引のチャンスは、

ほんの一瞬だけ現れる「価格の歪み」です。

この取引では、

- 判断の速さ

- 注文の実行スピード

そのすべてが、ミリ秒単位で勝敗を分けます。

個人投資家が画面を見て

「今だ」と思った瞬間には、

その歪みはすでに解消されています。

実際の裁定取引は、

- 超高速の取引システム

- 専用のアルゴリズム

- それを運用する専門チーム

によって行われており、

人の手作業が入り込む余地はありません。

壁②|取引規模とコストの壁【薄利を積み上げる世界】

裁定取引は、

1回あたりの利益が非常に小さいのも特徴です。

たとえば、

- 取引金額:100億円

- 価格差:0.1%

この条件でも、得られる利益は 1,000万円 にすぎません。

機関投資家は、

- 巨額の資金力

- 極めて低い取引コスト

- この取引を1日に何度も繰り返す仕組み

によって、はじめて利益を積み上げています。

一方、個人投資家が同じことをしようとすると、

- 資金不足

- 手数料負け

- そもそも取引回数が確保できない

という現実に直面します。

個人が真似できない理由

裁定取引が機関投資家の世界である理由は、

才能や知識の差ではありません。

- スピード

- 技術

- 資金規模

- コスト構造

この「環境の差」そのものが、

個人投資家には超えられない壁になっているのです。

「水曜日なのに、なぜ今日だけこんなに荒れる?」

そう感じたことがあるなら、それは偶然ではありません。

それでも、この知識が個人投資家に役立つ理由

ここまで読んで、こう思ったかもしれません。

「結局、裁定取引はプロしかできないなら、

個人投資家が知っていても意味がないのでは?」

答えは NO です。

裁定取引は「稼ぐための知識」ではなく、

“判断を誤らないための知識”だからです。

個人投資家は、裁定取引を真似しなくていい

まず大前提として、

個人投資家が裁定取引を実践する必要はありません。

- スピード

- 技術

- 資金規模

そのどれもが、個人には不利な世界です。

無理に真似をすると、

利益が出ないどころか、

手数料とタイミング負けで終わります。

ETFや指数が「思った通り動かない理由」が説明できる

この知識が役立つ最大のポイントはここです。

- 日経平均は上がっているのに、ETFが重い

- 指数は強いのに、なぜか伸びない日がある

こうした場面の裏側では、

裁定取引による需給調整が起きています。

「市場がおかしい」のではなく、

市場が正常に機能している結果なのです。

「自分の判断が間違っている」と思わなくて済む

多くの個人投資家は、

- エントリーが悪かったのか

- 見通しがズレていたのか

と、必要以上に自分を責めてしまいます。

しかし実際には、

- 機関投資家の売買

- 先物と現物の調整

- アルゴリズム取引の影響

といった、個人ではコントロールできない要因が

価格に影響しているケースも多いのです。

仕組みを知っていれば、

無駄な後悔や焦りを減らせます。

市場は「感情」ではなく「仕組み」で動いている

裁定取引が教えてくれる最大の教訓は、

相場は、誰かの感情ではなく

ルールと仕組みの集合体だということ。

この視点を持てるようになると、

- 短期の値動きに振り回されにくくなる

- ニュースや指数のズレに冷静でいられる

- 長期目線を保ちやすくなる

という変化が起こります。

まとめ|「知らない不安」を減らすための知識

裁定取引は、

個人投資家が利益を奪い合うための武器ではありません。

市場を正しく理解し、

無駄な不安や誤判断を減らすための知識です。

ETFや指数が思った通りに動かない日があっても、

「裏で調整が入っているだけだな」

そう一歩引いて考えられること自体が、

長く市場に残るための力になります。

🔗 合わせて読みたい

・板読みは意味ない?個人投資家が見てはいけない板の正体

・アルゴリズム取引とは?人間が勝てない理由と相場の裏側

コメント