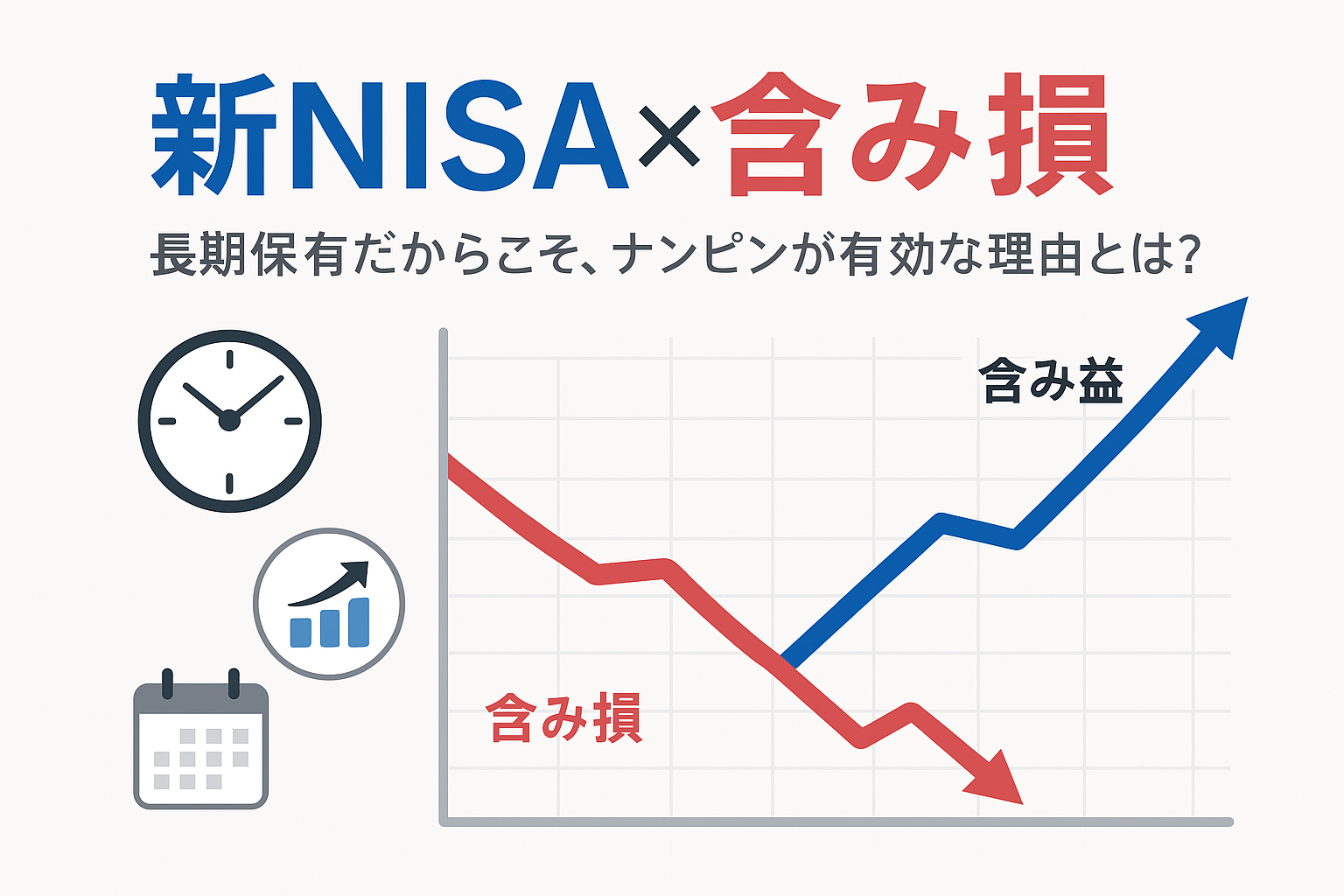

「新NISAなら長期保有すれば大丈夫」

そんな言葉を信じて始めたものの、

気づけば保有銘柄が含み損。

——「あれ、これ…放置してて大丈夫?」と

不安になっていませんか?

新NISAは非課税で魅力的な制度ですが、

買ったタイミングが悪ければ含み損にもなります。

そして長期保有だからこそ、

“含み損を抱えたまま”は地味につらい。

そこで今回は、僕自身が実践している

「ルールを決めたナンピン戦略」をご紹介します。

あなたが手に入れられる3つの安心

✔ 放置と決別できる

✔ 精神的に楽になれる

✔ 非課税メリットを活かしながら回復を狙える

新NISAで含み損になっても、

冷静に動けば“取り戻す道”はあります。

焦らず、でも黙って放置もしない。

あなたの資産を守るためのヒント、

この記事に詰め込みました。

🟦 第1章:新NISAと含み損のリアル

「新NISAは、どう考えてもお得」

— 制度が始まった2024年、多くの投資家がそう感じたはずです。

年間360万円、最長1800万円まで非課税。

しかも売却益も配当も税金ゼロ。

使わない方が損…というレベルの破壊力でした。

その熱気に背中を押されて、多くの人が

「今こそ始め時!」と、

株を買ったのが2024年初頭から春先。

でも、ふたを開けてみれば…

- あのときの日経平均は史上最高値圏

- 好決算株や人気テーマ株には過熱感も

- そして2025年現在、含み損に悩む人が急増中

「新NISAなのに損してる」

「非課税どころか…損益通算もできないじゃん」

という声も、X(旧Twitter)などでよく見かけます。

💡ポイント:長期保有だからこそ、含み損が心に刺さる

一般的に「新NISAは長期保有が前提」と言われます。

確かにその通りなのですが、

“ずっと含み損のまま”の長期保有って、けっこうキツいんですよね。

評価額が減ったまま動かせず、

損益通算もできない。損切りもできない。

まして「このまま何年も保有…?」と想像すると、

投資そのものがイヤになる人もいます。

📌現実的な話:

新NISAで買った銘柄が、

3ヶ月後に−20%の含み損だったとして、

「長期保有だからいいんだ」と

本気で割り切れる人は少数派です。

そんな悩みを解決する方法として、

私が選んだのが「ルール型ナンピン」でした。

次章では、その考え方とやり方を詳しくご紹介します。

🟦 第2章:ルール型ナンピンという選択

「ナンピンは危険」「素人がやると痛い目にあう」

投資の世界ではよく聞く言葉です。

確かに、根拠もなく株価が下がったから買い増すのは危険です。

損失が広がるだけで、資金も気持ちも削られていきます。

でも、“ルールを決めたナンピン”なら話は別です。

🔁 僕が実践しているナンピン戦略

私は明確にこう決めています:

- ✅ 購入後、株価が20%下落したら100株ナンピン

- ✅ 平均取得単価まで株価が戻ったら100株だけ売却

たとえばこういう感じです:

- 株価1500円で100株購入

- 1200円まで下がったら、追加で100株購入

- 平均取得単価は1350円に

- 株価が1350円以上に戻ったら、100株だけ売却

この方法なら、

- 含み損を抱え続けるストレスが減る

- ±0でも“逃げ道”をつくれる

- 非課税で売却益が出る可能性もある(新NISAのメリット)

🎯 ポイントは「利益目的」ではなく「取得単価の調整」

よくある誤解は、ナンピンで大きな利益を狙うこと。

でも私のナンピンは違います。

目的はただひとつ。

“取得単価を下げて、気持ちよく長期保有できる状況をつくる”こと。

投資は継続が命です。

含み損で放置して嫌になってしまうくらいなら、

ルールに従って1回だけ動くことで、

「気分よく投資を続けられる」状態を作っておく方が、ずっと健全です。

✋重要なのは「ナンピンに使う資金は1回だけ」と決めておくこと

ズルズルと買い増しを続けると、

損失が膨らみ、資金も尽きてしまいます。

だからこそ、「20%で1回だけ」と決めておけば、

ナンピンが“冷静な判断”として機能してくれます。

ナンピン=悪ではありません。

感情でやるか、戦略でやるか。

その違いだけで、投資の未来は大きく変わるんです。

🟦 第3章:ナンピンに向いている銘柄・向いていない銘柄

ナンピンを成功させるカギは、「どの銘柄でやるか」です。

正直に言って、すべての株にナンピンが通用するわけではありません。

むしろ、銘柄選びを間違えると、

ナンピンが“含み損の底なし沼”になることも…。

そこで、ここでは

「ナンピンに向いている銘柄・向いていない銘柄」を

タイプ別に整理してみました。

✅ ナンピンに向いている銘柄の特徴

| 特徴 | 理由 |

|---|---|

| ディフェンシブ株(通信・医薬・インフラなど) | 景気に左右されにくく、株価が急落しにくい |

| 高配当・優待銘柄 | 含み損でも配当や優待がもらえ、持ちやすい |

| 業績が安定している企業 | 一時的な下落から回復しやすい傾向あり |

| 時価総額が中〜大規模の企業 | 突然の倒産や急落のリスクが比較的低い |

こういった銘柄なら、

一時的に下落しても“戻ってくる確率”が高い。

だからこそ、ナンピンが意味を持ちます。

❌ ナンピンしてはいけない銘柄の特徴

| 特徴 | なぜ危険か |

|---|---|

| テーマ株・トレンド株(AI、EVなど) | 一時的に注目された後、急落することが多い |

| 景気敏感株(鉄鋼、自動車、海運など) | 業績の波が大きく、下がり出すと止まりにくい |

| 赤字・債務超過の企業 | 財務不安から株価が戻らず、最悪上場廃止も |

| 仕手株・低位株 | 投機的な値動きで、ナンピンは“沼”になるリスク大 |

こうした銘柄にナンピンすると、

「安く買えた」どころか

「もっと安くなる」ことがほとんどです。

💬 私のスタンス

実際、私はナンピンはディフェンシブ株限定で使っています。

通信・医薬・食品など、景気に強く、配当もあるような銘柄。

それ以外の銘柄は、たとえ好きでも「ナンピンしない」と決めています。

ナンピンは「銘柄選び」まで含めて戦略。

向いてない銘柄でやれば、痛い目に遭うのは目に見えてます。

次章では、なぜ「長期保有×ナンピン」が相性抜群なのか?を深掘りしていきます。

▶️銀行株に特化したNISA戦略については、こちらの記事でも詳しく解説しています → 2025年NISA×銀行系高配当株ピックアップ

🟦 第4章:長期保有×ナンピンが最強な理由

「長期保有が正解」と言われる新NISA。

でも、ただ“持ち続けるだけ”では、心が折れてしまうこともあります。

だからこそ私は、

「長期保有にこそ、戦略的なナンピンが効く」と考えています。

その理由を、実体験を交えて解説していきます。

✅ 理由①:含み損を放置せず、“逃げ道”をつくれる

株価が20%下がった時点でナンピンすれば、

平均取得単価がグッと下がります。

たとえば…

- 1500円で買って、1200円まで下落

- そこで100株追加購入 → 平均1350円

- 1350円以上に戻ったら100株売却で±0(手数料除く)

この流れをルール化しておけば、

含み損を「いつまで持ち続ければいいの…」という不安から解放されます。

✅ 理由②:新NISAの非課税メリットが活きる

通常の口座なら、±0の売却で得られるのは“損益なし”。

でも新NISAなら、たとえ+1円でも利益が出れば、税金ゼロで利益確定できます。

これはナンピンと非常に相性が良く、

- ±0で逃げ道をつくる

- プラスになれば非課税で利益確定

という選択肢が持てるのは、新NISAならではの強みです。

✅ 理由③:下落局面でも“動ける”という安心感

「何もできずに見てるだけ」って、地味にストレスなんですよね。

ルール型ナンピンなら、

“下がったときにできること”が用意されているので、

焦らず冷静に対応できます。

この安心感があるだけで、投資の継続力が格段に上がります。

✅ 理由④:売却後も“優待目的”で残す戦略が取れる

たとえば、ナンピン後に±0付近まで株価が回復し、

100株だけ売却して一部資金を回収したとしても、

残りの100株を持ち続ける理由があります。

それは——

株主優待の「長期保有条件」を満たすため。

近年では、

- 1年以上保有で優待獲得

- 3年以上保有でグレードアップ

など、“保有期間”に応じた優待制度が増えてきました。

新NISA口座で保有していれば、

そのまま非課税で優待の権利も積み上げていけるため、

売却せずにキープする価値は十分にあります。

📝まとめ:長期保有だからこそ、ナンピンで“気分よく持ち続ける”

- ナンピンで平均取得単価を下げ

- 一部売却で気持ちをリセットし

- 残りを優待目的で長期保有

これが、新NISAを活かした“長期ナンピン戦略”の柔軟な使い方です。

🟦 第5章:こんな人にはこの方法がハマる

投資に正解はありません。

でも、“今のあなたの状況に合った方法”は必ずあります。

ここでは、これまで紹介してきた

「ルール型ナンピン×長期保有」戦略がピタッとハマる人の特徴を紹介します。

👤 パターン①:新NISAで長期保有中、含み損にモヤモヤしている人

「長期だから放置でいい」と思っていても、

含み損のまま“年単位で評価額が減った状態”が続くと、精神的にキツくなりますよね。

そんなとき、

ナンピンによって取得単価を下げることで、

含み損→含み益に転換できる可能性が出てきます。

単なるテクニックではなく、

投資を前向きに続けるための“気持ちのリセット”にもつながります。

👤 パターン②:「ナンピン=悪」と思って避けていた人

ネット上には「ナンピンはやめとけ!」という声も多いです。

ですが、それは“感情でナンピンする場合”の話。

逆に言えば、

- 明確なルール

- 安定した銘柄選び

- リスクを限定する条件

この3つを揃えたナンピンは、

むしろリスク管理として非常に合理的です。

👤 パターン③:株主優待を狙っている人

「1年以上保有で優待がもらえる」など、

長期保有が条件の優待株を買っている人にも向いています。

たとえ株価が下がってもナンピンすれば、

取得単価が下がる+長期保有の資格はそのままキープできます。

これは、新NISAと優待戦略を組み合わせる上でも、

かなり実用的な手法です。

👤 パターン④:新NISAで“次の一手”に悩んでいる人

「もう枠の大半を使ってしまった」

「売っても枠が戻らないし、どうすれば…?」

そんなときにもこの戦略は有効です。

ナンピンによって一部を±0で整理できれば、

心の余裕と資金の余裕が両方戻ってくる。

しかも、新NISAの枠は翌年復活するので、

“全てを抱えて持ち続ける”必要はないという安心感も得られます。

🔚 最後に:継続できる方法こそ、あなたの正解

ナンピンは必ずしも万人向けではありません。

でも、“自分なりのルール”と“資金管理”を守れば、

投資を継続する力になる手法だと、私は思います。

新NISAは長期で資産を育てるための制度。

だからこそ、「どう保有を続けるか」まで考えてこそ、本当の使いこなし方です。

🟦 まとめ:新NISAは「放置」じゃなく「戦略的に育てる」もの

新NISAは、非課税・無期限という大きな武器を持った制度です。

でも、それを「何もしないまま持ち続けるだけ」では、

気づけば含み損に悩み、投資そのものがイヤになってしまうかもしれません。

だからこそ僕は、こう考えます。

長期保有だからこそ、ナンピンという“戦略”が活きる。

- 株価が下がったときの“打ち手”がある

- 含み損を含み益に転換できる可能性がある

- 優待や非課税枠のメリットも無駄にしない

こうした工夫を1つでも取り入れることで、

「新NISAで資産形成を続ける自信」につながるはずです。

出典:金融庁「新しいNISA」

証券口座を開設するなら、三菱UFJグループの安心感が魅力の auカブコム証券がおすすめです。 新NISA対応で初心者にも使いやすく、長期投資にもぴったり。

コメント