「強気の買い」評価を見て株を買った。

でも、そのあと株価は下がった。

……レーティングって、本当に信用していいの?

株式投資をしていると、

証券会社やニュースで

「買い」「中立」「売り」といった

株式レーティングを目にする機会が増えます。

一見すると、

“プロが分析した正解”のように見えるレーティング。

ですが、意味や仕組みを知らずに信じてしまうと、

思わぬ失敗につながることもあります。

この記事では、

株式レーティングは信用できるのか?

なぜ「当たらない」と感じることがあるのか?

そして初心者がどう使えば失敗しにくいのかを、

できるだけやさしく整理しました。

レーティングを

「そのまま信じる情報」ではなく、

自分の判断を助ける“ヒント”として使えるようになる。

そんな状態を目指すためのガイドです。

第1章:株式レーティングとは何か?

──仕組み・意味・証券会社ごとの違いをやさしく解説

株式レーティングとは?|「買い」「売り」の正体

株式投資をしていると、

ニュースや証券会社のレポートで必ず目にする言葉。

「買い」

「中立」

「売り」

――いわゆる株式レーティングです。

ただ、

- 誰が決めているのか

- 何を基準にしているのか

- どこまで信用していいのか

ここまで理解している人は、実は多くありません。

この章では、

株式レーティングの基本構造と“見落とされがちな注意点”を

順番に解き明かしていきます。

株式レーティングの定義|何を評価しているのか?

株式レーティングとは、

証券会社や独立系調査会社に所属するアナリストが、

企業の価値を分析し、投資判断を簡潔に示したもの

です。

アナリストは、次のような要素を総合的に見ています。

- 企業の事業内容・ビジネスモデル

- 財務状況(売上・利益・借金など)

- 業界内での競争力

- 将来の成長見通し

その分析結果を、

「買い」「中立」「売り」といった短い言葉に要約したものが

レーティングです。

たとえるなら――

株式投資のナビゲーションシステム。

膨大な情報を一から調べなくても、

プロの視点を“要約版”として参照できる。

それがレーティングの役割です。

よくある勘違い|信用格付けとはまったく別モノ

ここで、初心者がよく混同するポイントがあります。

それが

株式レーティングと信用格付けの違いです。

| 種類 | 評価しているもの |

|---|---|

| 株式レーティング | 株価が上がるか・下がるか |

| 信用格付け | 借金を返せなくなるリスク |

つまり、

- 株式レーティング → 株価の将来予想

- 信用格付け → 倒産リスクの評価

目的がまったく違います。

「格付けが高い=株が上がる」

ではない点は、必ず押さえておきましょう。

証券会社ごとに違う?レーティング表記のカラクリ

ややこしいのがここです。

実は、

「買い」の意味は証券会社ごとに違う

という事実。

たとえば――

- A社の「買い」

→ 市場平均より少し良ければOK - B社の「買い」

→ 期待リターン15%以上

さらに、

評価期間も「今後6ヶ月」「12ヶ月」「18ヶ月」とバラバラ。

代表的な例を整理すると、こうなります。

| 証券会社 | 表記 | 評価基準の例 |

|---|---|---|

| 野村證券 | Buy / Neutral / Reduce | 市場平均比 |

| モルガン・スタンレーMUFG | Overweight 等 | 業界平均比 |

| SMBC日興証券 | 1 / 2 / 3 | ユニバース中央値比 |

| マッコーリー | Outperform 等 | 期待リターン基準 |

| シティグループ | 1(買い)等 | トータルリターン |

同じ「Buy」でも、意味は別物。

ここを知らないと、

レーティング情報を“過信”する原因になります。

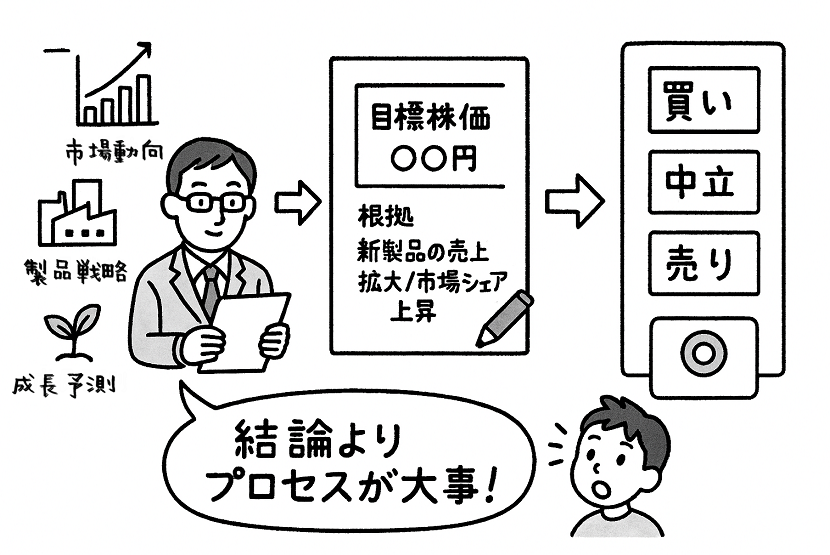

アナリストは何を見てレーティングを決めているのか?

レーティングは、

単なる思いつきではありません。

アナリストは、

- 業績予想

- 市場成長性

- 新製品・新サービス

- 経営戦略の実現可能性

など、

未来のシナリオを強く意識して評価します。

重要なのは、

レーティングは「結論」でしかない

という点。

本当に見るべきなのは、

- なぜその評価になったのか

- 目標株価の根拠は何か

この裏側のロジックです。

透明性はあるのか?|アナリスト評価の検証仕組み

ちなみに、

証券会社はアナリストの評価履歴や

レーティング変更のタイミングを

レポート内で開示する義務があります。

これは、

- 過去の予想は当たっていたのか

- 評価変更は妥当だったのか

を、

投資家自身が検証できるようにするためです。

つまり、

レーティングは「盲信するもの」ではなく、

使いこなす情報。

この前提を持てるかどうかで、

この先の投資判断は大きく変わってきます。

第2章:株式レーティングの正しい使い方

―「買い・売り」に振り回されない投資家視点の読み解き方

レーティングは「指示」ではない。投資判断のヒントである

まず大前提として、

株式レーティングは売買命令ではありません。

「買い」と書いてあっても、

それは

この条件が続けば、

今後こうなる可能性が高い

という仮説にすぎません。

投資家がやるべきことは、

- その仮説は何を前提にしているのか?

- 今もその前提は生きているのか?

を見極めることです。

「結論」より「プロセス」を見ると、レーティングは武器になる

多くの初心者は、

右側の「買い・中立・売り」だけを見てしまいます。

でも本当に価値があるのは、

真ん中のレポート部分です。

- なぜその評価になったのか

- どんな成長シナリオを描いているのか

- 何が崩れたら評価が変わるのか

ここを読むことで、

「今後、何が起きたら株価が動くのか」

が見えてきます。

つまり、

レーティングは未来を予測するための“設計図”。

これを読めるようになると、

ニュースの見え方が一段レベルアップします。

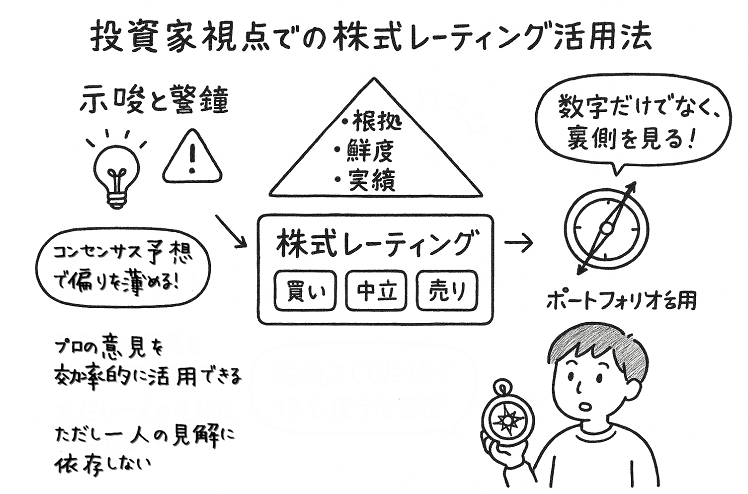

1つのレーティングを信じるな|コンセンサスの考え方

ただし注意点もあります😅

アナリストも人間です。

- 分析手法の違い

- 業界への見方の差

- タイミングのズレ

どうしても偏りは出ます。

そこで役立つのが

コンセンサス予想。

- 複数アナリストの意見を集約

- 極端な見方を平均化

- 市場全体の温度感が見える

1社の「強気」より、

複数社の総意。

これは初心者ほど、

意識しておきたいポイントです。

目標株価の正しい読み方|数字より大事な3つのチェック

レーティングとセットで示される

目標株価。

これも、

「高い・安い」だけで見ると危険です。

① 根拠を見る

目標株価の裏には、必ず理由があります。

- 新製品の売上想定

- 市場拡大シナリオ

- 利益率の改善予測

ここを理解すると、

決算やニュースを見る目が変わります。

② 鮮度を見る

目標株価は

発表時点の情報が前提。

- 数か月前のレポート

- その後に大きな材料が出ている

この場合、

数字はもう「賞味期限切れ」かもしれません。

③ 過去の実績を見る

過去に出された目標株価が、

- どれくらい実現したのか

- 何度修正されているのか

を見ることで、

アナリストや証券会社のクセも見えてきます。

レーティングを「羅針盤」として使う発想

株式レーティングは、

単一銘柄の売買判断だけでなく、

ポートフォリオ全体にも使えます。

- 成長期待の高い銘柄を軸にする

- 評価が割れている銘柄は少量に抑える

- 同じ「買い」でも理由が違う銘柄を分散する

こう考えると、

レーティングは

「進む方向」を示す羅針盤

になります。

買う・売るを決めるのは自分。

その判断材料として、

プロの視点を“借りる”。

これが、

レーティングとの正しい付き合い方です✨

第3章:株式レーティングの真価と限界

― なぜ「当たらない」と感じるのか。その理由と正体

レーティングは万能ではない。でも、無視するのはもったいない

株式レーティングは、

プロの知見が詰まった価値ある情報です。

ただし――

未来を100%当てる魔法ではありません。

「レーティング通りに動かなかった」

「買い評価なのに下がった」

こうした経験から、

レーティングを信用しなくなる人も多いですが、

それは使い方を間違えている可能性があります。

この章では、

レーティングが持つ

- できること

- できないこと

をハッキリ分けて見ていきます。

予測の不確実性とバイアス

― レーティングが「絶対」にならない理由

株式レーティングは、

アナリストの予測に基づくものです。

当然ですが、

予測には限界があります。

理由① 市場全体の需給はコントロールできない

企業業績が良くても、

- 金利上昇

- 世界景気の悪化

- 地政学リスク

といった外部要因で、

株価は簡単に下がります。

理由② アナリストごとの見解に差がある

分析手法や重視ポイントは人それぞれ。

- 成長重視

- バリュー重視

- 業界との距離感

これだけでも、

評価が割れるのは自然です。

理由③ 評価期間が限定されている

多くのレーティングは

6か月~1年程度を前提にしています。

長期投資家の視点や、

突発的な出来事までは織り込めません。

👉 つまり、

レーティングは「正解」ではなく、仮説。

ここを理解するだけで、

見方はかなり変わります。

レーティング変更が株価を動かす理由

― 価値ではなく「期待」が動く

著名なアナリストによる

レーティング変更は、

短期的に株価へ強い影響を与えます。

研究結果でも、

- 格上げ:+2%前後の異常リターン

- 格下げ:-2%前後の異常リターン

- 出来高:約2倍以上

という傾向が確認されています。

これは、

企業価値が変わったから

ではありません。

市場の期待(センチメント)が動いただけです。

事例で確認

| 企業名 | 評価機関 | 変更内容 | 株価反応 | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 三菱電機 | JPモルガン | Overweight → Neutral | 下落 | 期待後退 |

| ミクシィ | 三菱UFJ | 格上げ/格下げ | 変動 | 評価変更が材料化 |

| 米国債 | フィッチ | AAA → AA+ | 市場全体下落 | 信用評価の影響 |

レーティング変更は、

短期の材料としては強力。

一方で、

長期的な企業価値そのものを

決めるものではありません。

「買い」なのに下がる理由

― 絶対評価と相対評価の落とし穴

初心者が一番ハマりやすいのが、ここです。

「買い=一番良い評価」

と思いがちですが、

それは必ずしも正しくありません。

例① 評価は「下がった」のに表記は「買い」

- 「強い買い」→「買い」

- 表記上はまだ「買い」

でも市場は

失望して株価下落。

例② 表記は地味でも「改善」

- 「中立」→「買い」

これは

期待の上方修正として好感され、

株価上昇につながることも。

重要なのは、

今、何ランクか

ではなく

どちらに動いたか

という視点です。

レーティングは「当てにいくもの」ではない

ここまでをまとめると、

- レーティングは当たらないことがある

- でも、それは欠陥ではない

- 未来予測だからこそズレる

だから投資家がやるべきことは、

レーティングを

当てにいくのではなく、

流れを読む材料にする

こと。

「結論」よりも、

変更の理由・前提・ストーリー。

それが読めるようになると、

レーティングは

振り回される存在から、使える道具に変わります✨

第4章:「買い」評価を信じたのに下がった

― レーティングで判断を誤りかけた実体験

「強気の買いです。」

そう言われたら、

正直、ちょっと安心します。

プロがそう言うなら大丈夫だろう。

自分の判断は間違っていないはずだ。

──そう思って買いました。

でも、

株価は上がらなかった。

むしろ、

じわじわ下がっていった。

「おかしいな…」

「レーティングは“買い”なのに」

そこで初めて気づきました。

“買い”と書かれていても、

それは「今すぐ上がる」という意味ではない。

何がズレていたのか?

あとから冷静に見直すと、

理由ははっきりしていました。

- 評価は数か月前のものだった

- 前提になっていた成長シナリオが崩れていた

- 市場全体の地合いが悪化していた

でも当時の自分は、

「買い」=安心材料

としか見ていなかった。

レーティングを“使える情報”に変えた瞬間

それ以来、

レーティングの見方を変えました。

- 結論より理由を見る

- 目標株価より前提を見る

- 当たるかではなく、ズレた理由を見る

すると、

「レーティングが当たらない」

ではなく、

「自分の読み方が浅かった」

と考えられるようになりました。

今ならこう判断する

同じ場面に戻れるなら、

今の自分はこうします。

- 「なぜ買いなのか?」を確認する

- 前提が今も生きているかを見る

- 他社評価と比べて温度感を測る

それだけで、

無駄な期待でポジションを持つことは

かなり減りました。

体験からの結論

株式レーティングは、

信用するものではありません。

でも、

無視するには、もったいない情報

大事なのは、

当てにいくことではなく、

考える材料として使うこと。

これに気づけたことが、

自分にとって一番の収穫でした。

結論|株式レーティングは信用できるのか?

── 答えは「信じるものではなく、使いこなすもの」

結局のところ、

株式レーティングは信用できるのでしょうか?

この記事をここまで読んだあなたなら、

もう答えは見えているはずです。

YESでもNOでもありません。

レーティングは

「当ててくれる魔法の答え」ではない。

でも、

考えるヒントとしては、かなり優秀な情報です。

レーティングで失敗しやすい人の共通点

うまくいかなかった頃の自分を振り返ると、

理由はとてもシンプルでした。

- 「買い」と書いてある=安心

- 目標株価=将来の確定値

- プロが言うなら間違いない

こうして、

判断を“外注”していたんです。

これでは、

当たる・当たらないに振り回されるのも当然でした。

レーティングを使いこなせる人の見方

一方で、

今はこんなふうに見ています。

- なぜこの評価なのか?

- その前提は今も生きているか?

- 市場はそれをどう受け取っているか?

つまり、

結論ではなく、背景を見る

この視点に変えただけで、

レーティングは

「振り回される情報」から

**「武器になる情報」**に変わりました。

株式レーティングの正しい立ち位置

最後に、

レーティングの立ち位置を一言でまとめます。

- ❌ そのまま信じるものではない

- ❌ 売買の答えでもない

- ✅ 自分の判断を深める材料

- ✅ 視野を広げるための補助線

プロの知見を借りつつ、

最終的に決めるのは自分。

これが、

長く市場に残るための

いちばん現実的なスタンスだと思っています。

この記事のまとめ

- 株式レーティングは「当たる・当たらない」で見るものではない

- 大事なのは、評価の理由・前提・変化

- 結論を信じるのではなく、考える材料として使う

レーティングを

「答え」ではなく

思考のスタート地点として扱えるようになったとき、

投資は一段ラクになります。

🔻【次に読むと理解が深まる記事】

▶ レーティング変更で株価が急変する理由を、需給の視点から解説

コメント