「MACDってよく聞くけど、どうやって使えばいいの?」

そんな疑問を抱えていませんか?

MACD(マックディ)は、トレンドの転換点をとらえるのに役立つ人気のテクニカル指標です。ですが、名前だけ知っていても、実際の使い方やメリット・注意点まで理解している人は意外と少ないかもしれません。

この記事では、投資初心者の方にもわかりやすく、MACDの基本的な仕組みから実践的な活用方法までを丁寧に解説していきます。

「MACDを使ってチャート分析をレベルアップしたい!」という方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

✅MACDの基本と仕組みをやさしく解説

MACDとは?|初心者にもわかる基本の考え方

MACD(マックディ)とは、Moving Average Convergence Divergenceの略で、「移動平均収束拡散法」と訳されます。

株やFXなどのチャートで、トレンドの強さや転換点を見極めるために使われる代表的なテクニカル指標のひとつです。

簡単に言えば、短期と長期の移動平均の差をグラフにしたものです。これを見ることで、今の相場が上昇傾向なのか、それとも下落しそうなのかを判断するヒントになります。

MACDの構成要素と計算式

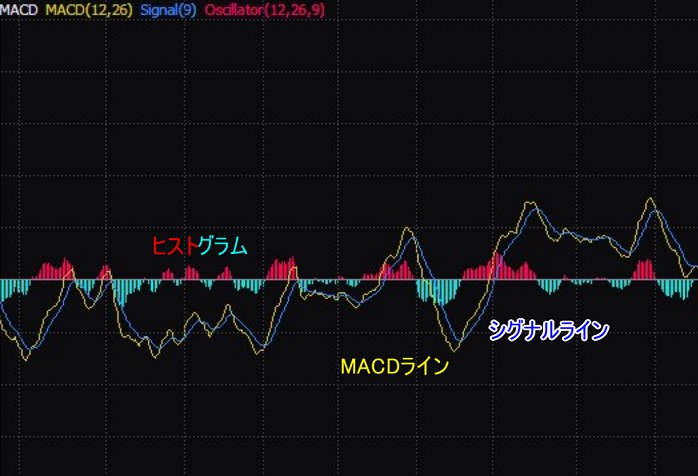

MACDは、主に以下の3つの要素で構成されています:

| 要素名 | 役割 | 一般的な設定値 |

|---|---|---|

| MACDライン | 短期EMA − 長期EMA | 12日 − 26日 |

| シグナルライン | MACDラインの移動平均 | 9日EMA |

| ヒストグラム | MACDライン − シグナルラインの差 | 値の差が棒グラフ表示される |

※EMA(指数平滑移動平均)は、最近の値に比重を置いた移動平均です。

それぞれのラインの意味を詳しく見てみましょう

■ MACDライン(メインの動き)

MACDラインは、短期と長期の移動平均の差をグラフ化したものです。

- 上にあれば:上昇トレンドの兆し

- 下にあれば:下降トレンドの兆し

つまり、「どちらの勢いが強いか」を示す中心的なラインです。

■ シグナルライン(確認用)

シグナルラインは、MACDラインをさらに平滑化したラインで、トレンドの転換サインを読み取るために使います。

MACDラインがシグナルラインをクロスすることで「買い」「売り」のサインになります。

■ ヒストグラム(勢いを可視化)

ヒストグラムは、MACDラインとシグナルラインの差を棒グラフで表したものです。

ゼロラインをまたぐ=トレンドの転換点の可能性あり

棒が大きい=勢いが強い

MACDから読み取れる4つの基本シグナル

| シグナルの種類 | 内容 | 意味 |

|---|---|---|

| ゴールデンクロス | MACDラインがシグナルラインを下から上へクロス | 買いサイン |

| デッドクロス | MACDラインがシグナルラインを上から下へクロス | 売りサイン |

| ゼロライン突破(上) | MACDラインがゼロラインを下から上へ突破 | 上昇トレンドへの転換かも |

| ゼロライン突破(下) | MACDラインがゼロラインを上から下へ突破 | 下降トレンドへの転換かも |

💡初心者向けワンポイントアドバイス

MACDは「これだけで勝てる魔法の指標」ではありません。

あくまで「相場の流れ」を読む補助ツールとして使いましょう。初心者はまず、ゴールデンクロスとデッドクロスだけでも見られるようになると、チャート分析がグッと楽になりますよ!

📊 MACDを実際のチャートで見てみたい方へ

MACDは、多くの証券会社の取引ツールやチャートアプリで表示できます。

初心者の方は、まずは「デモ口座」や「無料チャート」で練習してみるのもおすすめです。

✅ MACDで“買われ過ぎ・売られ過ぎ”を判断するには?

MACDによる「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」の判断は、テクニカル分析において注目されるポイントのひとつです。

MACDは買われ過ぎ・売られ過ぎの判断に使える?

MACDは、トレンドの強さや転換を示す指標として使われますが、相場が“行き過ぎている”かどうかを見極めるのにも役立ちます。

例えば、MACDの数値が極端に高かったり、ヒストグラム(棒グラフ)が大きく広がっていたりすると、

「上がりすぎ」「下がりすぎ」=過熱状態や過剰反応のサインと考えられます。

MACDで過熱感を見極めるポイントは“ヒストグラムの形”

MACDのヒストグラム(MACDラインとシグナルラインの差を表す棒グラフ)は、勢いを視覚的にとらえるのに便利です。

- ヒストグラムが急激に大きくなる → 強い上昇 or 下落(過熱の兆し)

- ヒストグラムが山型や谷型になる → トレンド転換の可能性あり

ただし注意点として、MACDには上下限の決まった数値がないため、「ここまで来たら買われすぎ!」という明確なラインは存在しません。

✅ RSIやストキャスティクスとの併用が効果的

MACD単体では買われすぎ・売られすぎを判断するのは難しいため、RSIやストキャスティクスといったオシレーター系の指標と組み合わせるのがおすすめです。

| 指標名 | 特徴 |

|---|---|

| RSI | 0〜100の数値で過熱度を測れる(70超で買われすぎ) |

| ストキャスティクス | 短期の過熱感や反発タイミングを捉えやすい |

💬 投資初心者へのアドバイス

「MACDだけで売買判断する」のではなく、

“今の相場が強すぎるかも?”を確認するサポートツールとしてMACDを使うと効果的です。

「RSIも70超えてるし、MACDも強すぎる」

→ ちょっと一服しそうだな、といった総合的な判断材料として活用しましょう!

📚 MACDやRSIの見方をもっと深く学びたい方へ

初心者でもわかるテクニカル分析の入門書を1冊持っておくと、実戦でも安心です。

📘 株をこれから始めたい方におすすめの1冊!

投資初心者でもわかるよう、マンガ形式で「株の基本」をやさしく解説してくれる定番書です。

MACDやローソク足など、テクニカル指標の意味もざっくり理解できるので、

「チャートって難しそう…」と感じている人にぴったり!

👇気になった方はこちらからチェックできます

✅MACDのメリットとデメリット

ここでは、MACDを使ううえで押さえておきたい「メリット」と「デメリット」についてわかりやすく解説します。

【MACDのメリット】

- 株価の動きを精密に捉えられる

MACDは直近の株価を重視した計算方法のため、市場の動きに素早く反応します。これにより、トレードのチャンスを逃しにくくなります。 - わかりやすい売買サインがある

「ゴールデンクロス(買いサイン)」と「デッドクロス(売りサイン)」がMACDラインとシグナルラインのクロスで一目瞭然。初心者でも売買タイミングを判断しやすい点が大きな魅力です。 - トレンドの強さや持続性を判断できる

MACDは移動平均線の差を利用しているため、トレンドの発生や継続を把握しやすい指標です。トレンド相場でのエントリーや保有期間の判断に役立ちます。 - 過熱感や反転の兆しを視覚的に把握できる

ヒストグラムの形状や大きさで、相場の過熱状態や反転の可能性を見極められます。これにより、売買のタイミングをより精緻に探ることが可能です。

【MACDのデメリット】

- 売買シグナルが遅れることがある

MACDは過去の価格をベースにした遅行指標のため、価格変動が確定してからシグナルが出ることが多く、タイミングが遅れる場合があります。 - 買われ過ぎ・売られ過ぎの判断が苦手

MACDは上限や下限がないため、過熱感を数値で示せません。そのため、RSIやストキャスティクスなど他の指標と組み合わせて使うのが望ましいです。 - レンジ相場や急変動時に誤ったシグナルが出やすい

トレンドがはっきりしない相場や急激な動きの中では、ダマシ(偽のサイン)が多くなりやすい点に注意が必要です。

このようにMACDはトレンド把握に優れた強力な指標ですが、万能ではありません。使い方や組み合わせる指標を工夫して、活用していきましょう。

✅トレードスタイルに合わせたMACDの使い方

まずは、MACDにはいくつかのバリエーションがあることを理解しましょう。それぞれ特徴が異なるため、自分のトレードスタイルに合ったものを選ぶことが重要です。

MACDの種類と特徴

MACD(TEMA)

TEMA(Triple Exponential Moving Average)は三重指数平滑移動平均を用いており、さらに滑らかでノイズの少ないラインを提供します。これによりトレンドの変化を迅速に検出できます。高度なバージョンは、より敏感なトレンドの変化を検出したいトレーダーに好まれます。選択するMACDのバージョンは、個々のトレーダーや分析者の取引スタイルや好みに基づいています。

MACD(標準版)

一般的なMACDは、12日間の短期移動平均線と26日間の長期移動平均線の差を用い、9日間のMACDライン(シグナルライン)を加えたものです。初心者から上級者まで幅広く使われています。

MACD(DEMA)

DEMA(Double Exponential Moving Average)は、二重指数平滑移動平均を使い、価格変動により敏感に反応します。短期のトレンド変化を早く捉えたいトレーダーに好まれます。

トレードスタイルに応じたMACDの使い分け

- デイトレーダー・スキャルパー

- 短期売買を行うトレーダーは、価格の小さな動きに敏感に反応できるDEMAやTEMAを活用することが多いです。より素早いシグナルでトレンド転換を捉えやすくなります。

- スイングトレーダー

- 中長期的なトレンドを狙うトレーダーは、標準のMACDを使って相場の大きな流れや転換点を見極める傾向があります。

- トレンドフォロワー(順張りトレーダー)

- 強いトレンドに乗り続けるトレーダーは、標準版またはDEMAを使い、トレンドの変化を早めに察知しつつ、ポジションを保つことを重視します。

MACDのどのバージョンを選ぶかは、あなたのトレードスタイルや目的に応じて判断しましょう。効果的な活用のためには、実際にバックテストやデモトレードで試してみることをおすすめします。

まとめ

MACDは、「ゴールデンクロス」「デッドクロス」という非常にわかりやすい売買シグナルを提示してくれるオシレーター系のテクニカル指標です。トレンドの変換を見極めるのに役立ち、ヒストグラムの高さや形状で相場の過熱感や反転の可能性も視覚的に判断できます。初心者から上級者まで幅広いトレーダーに愛用されている指標です。

しかし、どのテクニカル指標にも言えることですが、MACDを単独で使うのではなく、他のテクニカル指標と組み合わせて使うことで分析の精度が格段に向上します。

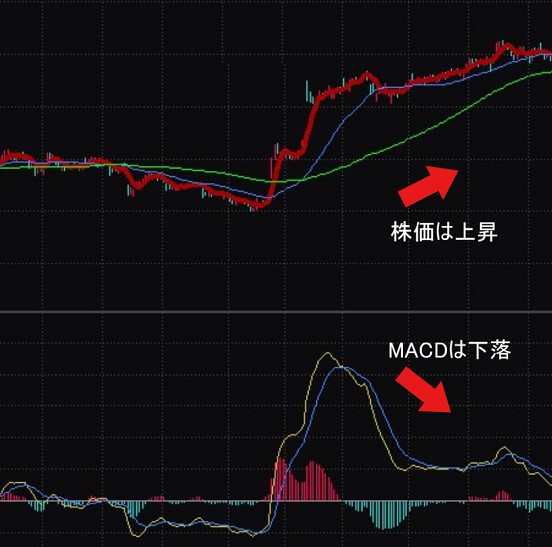

MACDと株価の逆相関パターン(ダイバージェンス)について

一般的に、MACDが上昇し続けている場合、相場は強い上昇トレンドにあることを示し、株価は上昇傾向にあります。逆に、MACDが下降し続けている場合、相場は強い下降トレンドにあることを示し、株価は下落傾向にあります。

ここで興味深いのは、MACDと株価の逆相関パターンがしばしば観察されることです。

MACDと株価の逆相関パターンとは、MACDのラインの動きと株価の動きが逆方向になる現象のことで、ダイバージェンスと呼ばれます。ダイバージェンスは、トレンドの転換や継続を示唆する重要なサインです。

ダイバージェンスには、以下の2種類があります。

MACDは通常、株価のトレンドに合わせて動きます。一般的に:

- MACDが上昇し続ける → 強い上昇トレンドで株価も上昇傾向

- MACDが下降し続ける → 強い下降トレンドで株価も下落傾向

しかし、MACDと株価が逆方向に動く「ダイバージェンス」と呼ばれるパターンが発生することがあります。これはトレンド転換や継続の重要なサインとして知られています。

1. 基本的なダイバージェンス(トレンド転換のサイン)

- 株価が上昇しているのにMACDが下降 → 上昇トレンドの終焉(売りシグナル)

- 株価が下降しているのにMACDが上昇 → 下降トレンドの終焉(買いシグナル)

2. ヒドゥン・ダイバージェンス(トレンド継続のサイン)

株価が上値を切り下げているのにMACDが上昇 → 下降トレンドの継続(売りシグナル)と株価の逆相関を単独で見るのではなく、他のテクニカル指標や基本的な分析と併用することが重要です。

株価が下値を切り上げているのにMACDが下落 → 上昇トレンドの継続(買いシグナル)

これらのダイバージェンスは非常に有益な情報ですが、必ずしも常に正確ではありません。相場環境や他の要因によって誤ったサインになることもあります。

そのため、MACDの逆相関パターンを確認するときも、他のテクニカル指標やファンダメンタルズ分析と併用して、総合的に判断することが重要です。

コメント